動画のカラーサンプリングとは、色情報の間引き方を表しており、4:2:0が一般向けで4:2:2が業務用と覚えておけば十分でしょう。

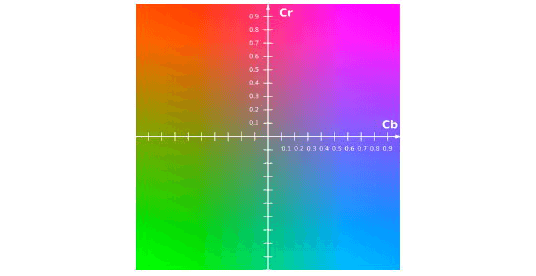

静止画の場合、色をRGBの3色で表すのが一般的ですが、動画の場合YCbCrと呼ばれる輝度(Y)、青方向色相(Cb)、赤方向色相(Cr)の順に表します。

なお上の図にあります様に、青方向色相(Cb)、赤方向色相(Cr)と言っても、あくまでも色を表す縦横の座標軸を表しているのであって、青っぽい色とか赤っぽい色を指している訳ではない事にご注意願います。

そして4:4:4(J:a:b)とは、隣接する4×2画素(1ブロック)全てをYCbCrで表すのに対して、4:2:2は輝度情報(Y)は8画素分あるものの、色情報は4画素分しかない、すなわち半分に間引かれているという事を指します。

これを表にすると以下の様になります。

| 種類 | 内容 |

| 4:4:4 | 隣接する8画素の色情報を間引かず全て記録する方式。 |

| 4:2:2 | 一般的な業務用ビデオに採用されている方式。 4:4:4に対してY(輝度情報)はそのままで、CbとCrは半分に間引かれるので、データ量は100%+50%+50%=200%になり、4:4:4(100%+100%+100%=300%)に比べて2/3(67%)になる。 |

| 4:2:0 | 家庭用ビデオで一般的な方式。 輝度情報はそのままで、色情報を半分に間引き、更にそれを交互に記録している。 このためデータ量は100%+25%+25%=150%となり、4:4:4に比べて1/2(50%)、4:2:2に比べて3/4(75%)になる。 |

| 4:1:1 | DVで採用された方式。 4:2:0と同様に、4:4:4に対してデータ量は1/2になる。 |

この間引きはデータ量を一気に3/4とか5/8にするので、さぞかし画質は低下するだろうと思われるかもしれませんが、人の視覚は輝度の変化に敏感で色の変化には鈍感である事から、殆ど劣化は気になりません。

誰が考えたか知りませんが、ウマイ手を考えたものです。

なおブロックの大きさは異なりますが、静止画のJPEGファイルも似た様な手法でデータの圧縮を行なっています。

また色情報を間引くと聞くと、何となく色味が変化する様な印象を持ちますが、実際は色が大きく変化する部分の解像度が低下する事になります。

このためクロマキーの様に背景から人物を抜き取る場合には、4:2:0より4:2:2の方が綺麗に抜き取る事ができます。

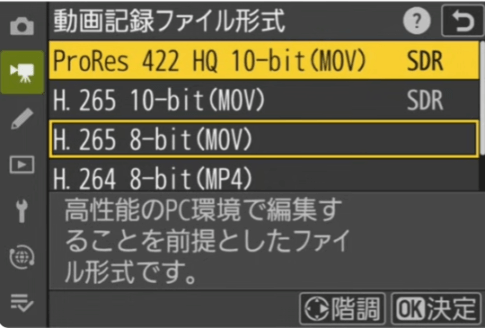

ちなみにソニーのα1の場合、8K動画は4:2:0ですが、4K動画は4:2:2に対応しています。

コメントを残す