目次

はじめに

RWAファイルの14bitと12bitではどちらが良いのでしょうか?

ビット数が少ないのより多い程良いと、誰もが思う事でしょう

実際ニコン機の説明書には以下の様に記されています。

ですが、具体的にどんなときに、どれだけ良いかご存知の方は少ないでしょう。

それもそのはずで、何も加工しないで単にRAWファイルを現像するだけならば、その差は全く無いからです。

とは言え、そう断言するには、それなりの根拠がなければなりません。

かと言って、無い事の証明はそんなに簡単なものではありません。

何しろRAW現像における画像の調整は、それこそ無限の組み合わせがあるのですから。

このため、先ずは両者の具体的な違いからお話したいと思います。

14bitと12bitの違い

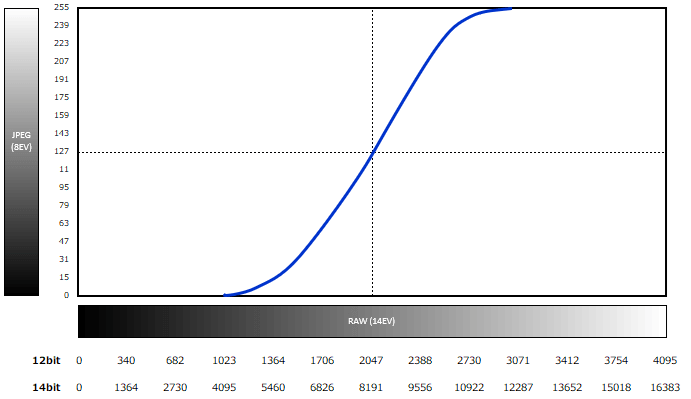

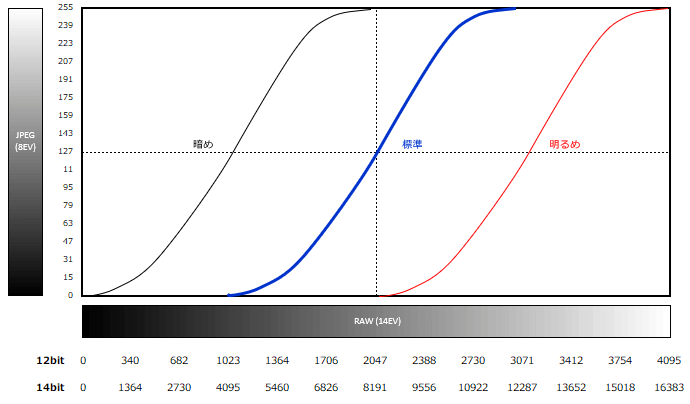

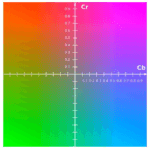

下はRAWファイルとJPEGファイルにおけるダイナミックレンジの関係を示したチャートです。

チャートの下側(X方向)がRAWファイルのダイナミックレンジ(明るさの範囲)で、縦(Y方向)がJPEGファイルのダイナミックレンジを示しています。

当然ながらRAWファイルの方がダイナミックレンジが広く、フルサイズの低画素機であれば広いもので14EV程度の広さを有しています。

この14EVを、メーカーによっては14段、あるいは14stopと呼んだりもします。

そしてこのRAWファイルのダイナミックレンジを4096(=2^12)諧調に分割して、0~4095の値を割り付けたのが12bitのRAWファイルで、16384(=2^14)諧調に分割して0~16383の値を割り付けたのが14bitのRAWファイルです。

一方JPEGファイルは、モニターで見る事を前提に作られた画像ファイルの規格ですので、モニターのダイナミックレンジである8EV(8段)程度のダイナミックレンジを有し、それを8bitの256(=2^8)諧調で表します。

そしてこのRAWファイルを入力として、JPEGファイルに出力(変換もしくは現像)するのが、上の図の青いカーブ(ガンマーカーブ)になります。

当然ながら、ダイナミックレンジから広いのですから、RAWファイルのbit数は大きい程良いと誰でも思う事でしょう。

ところがそうでもないのです。

標準現像の場合

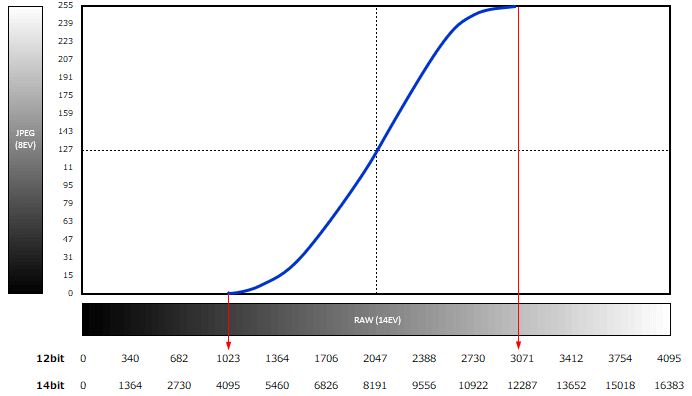

それではもう一度、先ほどのチャートを見て頂きます。

ここで青いカーブの左右両端の値を見てみます。

すると12bitの場合、RAWファイルの値は1023~3071となり、これをJPEGファイルの0~255に振り分ける事になります。

具体的には、ある1画素の受光量がRAWファイル上で1023ならば、それをJPEGファイル上で0と記録し、2047ならば127、3071ならば255とする訳です。

そしてこのカーブから外れたRAWファイルのデータは、JPEGファイルには使われない、すなわち真黒もしくは真白と扱われるという事です。

そうすれば、14EVのダイナミックレンジから、一般的なモニターで自然に見える8EV分のダイナミックレンジを抜き出す事ができます。

という事は、この場合RAWファイルの諧調は3071-1023=2048諧調なので、256諧調に対して8倍もの余裕があるのです。

一方14bitの場合、RAWファイルの諧調は12287-4095=8192諧調で、256諧調に対して32倍もの余裕があります。

ただし12bitでも青いカーブに沿って1~256に過不足なく振り分けられるので、14bitで更に画質が良くなる事はありません。

そんな訳で、この様にRAWファイルをそのまま標準現像する限り、両者の差は無いとだと断言できます。

明るさを変えたらどうなるのか

それでは次に、現像時に画像(JPEGファイル)の明るさを変えたらどうなるか考えてみます。

その場合は、変換カーブは以下の様になります。

もし画像を明るくしないのならば、上のチャートの赤線の様にカーブが右に移動し、暗くしたければ黒線の上に左に移動します。

この場合、カーブの横幅はどれも同じなので、先ほどの標準現像の場合と同じと言えます。

すなわち画像の明るさを変えても、何の違いもありません。

コントラストを変えたらどうなるのか

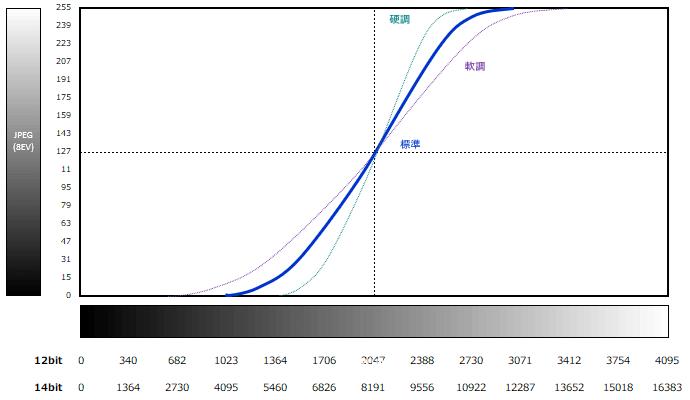

次はコントラストを変えたらどうなるか考えてみます。

現像した画像(JPEGファイル)のコントラストを軟調にするには、紫色のカーブの様に横幅を拡げ、硬調にしたければ緑色のカーブの様に横幅を狭めてやれば可能です。

軟調にする場合は諧調が拡がるので良いのですが、問題は硬調にしたときです。

上の緑色のカーブの場合、12bitではカーブの横幅は1364~2730で1366諧調(標準現像の場合は2048諧調)しかありません。

これをもっと硬調にするためにカーブの横幅をどんどん狭めていけば、いつか256を割ってしまうかもしれません。

そうなると14bitの方が諧調数が多いので、ここでようやく12bitと14bitの差が出てくる事になります。

すなわち12bitと14bitの差が出るのは、現像時にコントラストを強めた場合なのです。

検証結果

そんな訳で、早速手元にあるNikon Z 50を使って検証してみます。

本機はAPS-Cサイズ機ながら、RAWファイルを12bitと14bitを切り替えられます。

以前こちらの記事で本機を使う場合12bitで十分だと言ったのですが、果たして差は出るでしょうか。

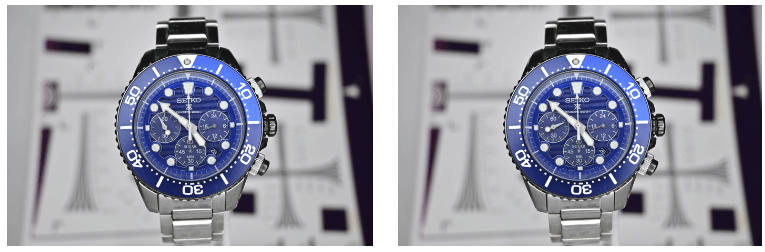

下がその標準現像の画像です。

当然ながら拡大して見比べても、どこにも差は見られません。

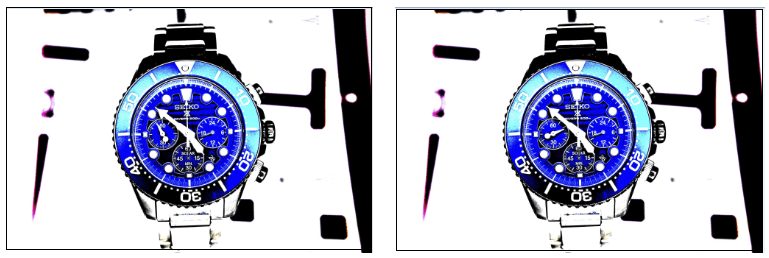

次は、グラデーションのある部分(時計のベゼル部分)のコントラストをガチガチに上げてJPEGに変換した写真です。

さすがにここまでやれば、グラデーションのある部分に少しは差(バンディング)が出るだろうと思ったのですが、400%にまでに拡大してみても全く差が分かりません。

当然ながらこれ以外にも、現像で明るくしたり暗くしたり、或いは露出オーバーやアンダーのRAWファイルを現像してみたりもしたのですが、違いが分かりません。

まとめ

以上をまとめますと、以下の通りです。

1)RAWファイルの12bitと14bitとは、RAWファイルのダイナミックレンジを4096分割するか16384分割するかの差であり、標準的な現像を行なう限りその差は無い。

2)理論上RAWファイルの12bitと14bitの差が出るのは、現像時にコントラストを極端に上げた場合だけである。

3)ちなみにAPS-Cサイズ機のNikon Z 50で確認する限り、その差は全く認められなかった。

4)ただしフルサイズ機の場合、さらにダイナミックレンジが拡がるのでその差が出る可能性はゼロではないものの、余程無茶な現像でもしない限り実質的な差はないと考えられる。

少しはお役に立ちましたでしょうか。

コメントを残す