目次

はじめに

デュアルピクセル、クアッドピクセル、クアッドベイヤーと、撮像素子の配列に色々な種類が出てきました。

そんな訳でここでは、それらを分かり易くまとめておきます。

結論

先に結論をまとめておきますと、以下の通りです。

| 種類\項目 | 配列 | AF | デュアル解像度 | 実施例 |

| ベイヤー(Bayer) |  | 非対応(片面を遮光した素子が必要) | 非対応 | デジカメ全般 |

| デュアルピクセル(Dual PD) |  | 全画面で縦線検知可能 | 非対応 | キヤノンのデュアルピクセルCMOS AF |

| クアッドピクセル(2×2 OCL) |  | 全画面で縦横線検知可能 | 非対応 | OMDS OM-1のクアッドピクセルAF |

| クアッドベイヤー(Quad Bayer) |  | 非対応(片面を遮光した素子が必要) | 対応 | SONY α7S III iPhone 14 Pro(Quad Pixel) |

| Octa PD |  | 全画面で縦線検知可能 | 対応 | AQUOS R7 (Quad Bayer Coding) (Octa PD AF) |

| Sēdecim PD |  | 全画面で縦横線検知可能 | 対応 | N/A |

以下順番に詳細をお話します。

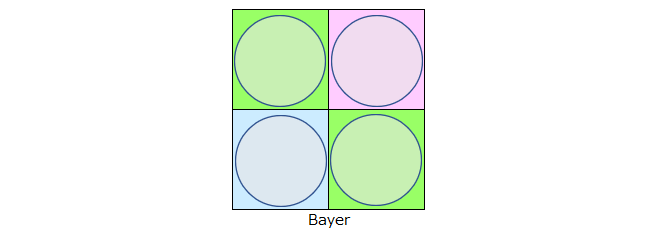

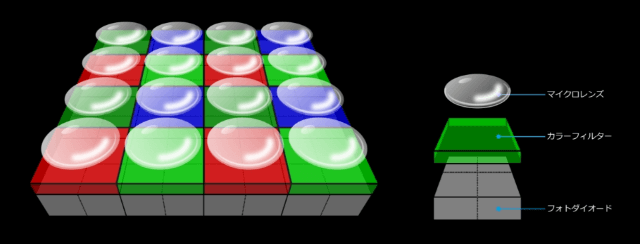

1. ベイヤー(Bayer)

Bayer配列はもうご存知の事でしょう。

デジカメの撮像素子で最も一般的なカラーフィルターの配列で、各画素の上に1枚のオンチップレンズが乗っています。

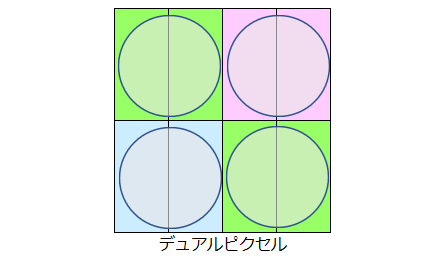

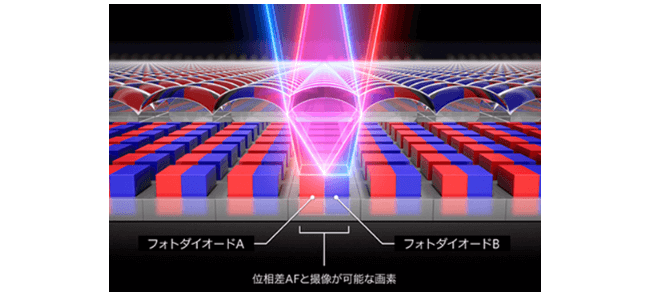

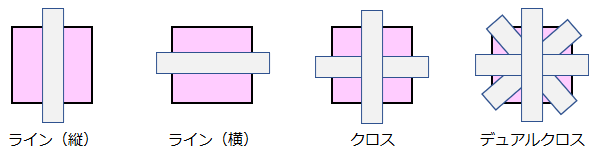

2. デュアルピクセル

次のデュアルピクセルは、Bayer配列の1画素を、左右2つの受光素子に分割したものです。(ソニー名称:Dual Photo Diode)

これで何ができるかと言えば、分割された片方の受光素子を使う事で、全画面をAFセンサーとして使う事ができます。

キヤノンのデュアルピクセルCMOS AFが正にこれです。

ただしこの場合は、縦線しか検知できないのはご存知の通りです。

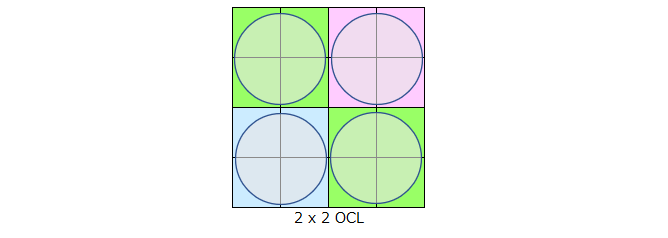

3. クアッドピクセル

続いては、クアッドピクセルです。(ソニー名称:2×2 On Chip Lens)

これは下の図にあります様に、1画素を更に4つの受光素子に分割したものです。

これで何ができるかと言えば、縦線と横線の両方が検知できる様になります。

OMDSのOM-1が採用したクアッドピクセルAFが正にこれです。

なおOM-1は縦横線検知のクロス測距ですが、恐らく今後発売されるであろうキヤノンのフラッグシップであるEOS R-1は、更に斜め線も検知できるデュアルクロス測距が可能になるのでしょう。

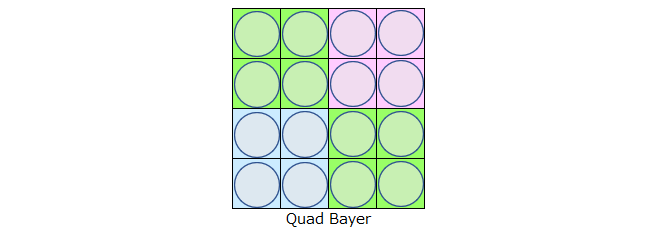

4. クアッドベイヤー

続いてはクアッドベイヤーです。

ちなみにQuad Bayerとはソニー称呼で、Appleではクアッドピクセルと呼んでいたりもします。

これは下にあります様に、4分割(Quad)した受光素子のそれぞれにオンチップレンズが1枚ずつ乗っています。

この場合、1枚のレンズの下が分割されていませんので、AFセンサーとして使う事はできません。

では何ができるかと言えば、低解像度と高解像度のデュアル解像度が可能になります。

例えば、基本が1200万画素だとすると、同じ撮像素子でその4倍の4800万画素の画像も出力できるのです。

とは言いながらも、当然ながら純粋なベイヤー配列の4800万画素より画質は劣る事になりますので、4800万画素モドキと言った方が良いかもしれません。

また1200万画素時は、斜めの2つが標準感度、残り2つが高感度と低感度に変える事ができるので、リアルタイムHDRが可能になります。

実はソニーのα7S IIIにも、このQuad Bayerが採用されている様なのですが、高解像度での画質が許容レベルに達しなかったのか、1200万画素の低解像度しか出力できない仕様になっています。

どうやらQuad Bayerは撮像素子の小さなスマホには有効でも、撮像素子の大きなデジカメには不向きな様です。

ただし同じ撮像素子を搭載したZV-E1においては、電子手振れ補正においてデュアル解像度の機能が活かされています。(詳細はこちら)

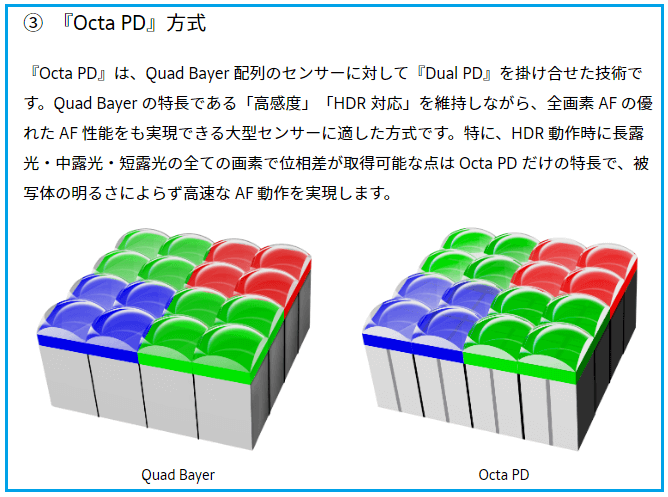

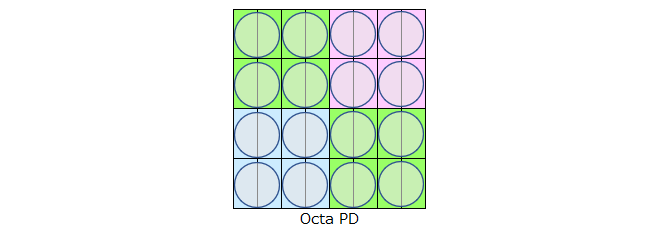

5. Octa PD

トリはOcta PD(8個のフォトダイオード)です。

これは下の様に、Quad Bayerのレンズ下の受光素子を更に2分割したものです。

このため、もっと正確に言えば Quad Bayer+Octa PDと呼んだ方が良いかもしれません。

これで何ができるかと言えば、もう説明は不要でしょう。

縦線しか検知できませんが、全画面AFとデュアル解像度の二つが可能になるのです。

ここまで分かってくれば、AQUOS R7が全面位相差AFできるのも納得できます。

また”ズーム時にはモードが切り替わり、高精細さを維持できる”というのは、通常ならば解像度が低下するデジタルズームにおいて、ズームの途中から高解像度の読み出しに切り替えているからなのでしょう。

ただし、既にお伝えした様に撮像素子の大きなデジカメには、このOcta PDが採用される可能性は低そうです。

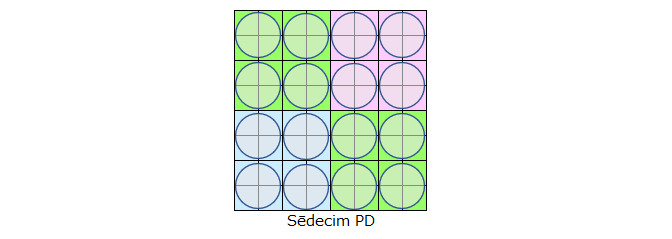

6. Sēdecim PD

果たしてこれが今後登場するかどうか不明ですが、更に1画素を16分割したSēdecim PDが登場するかもしれません。

この場合、全画面でクロス測距ができ、デュアル解像度も可能になります。

![]()