目次

はじめに

少々過激な発言で恐縮ですが、何でLog撮影なんかやるのでしょうか?

不思議でしょうがありません。

とは言え、ソニーのHPには以下の様な記述があるのですから、誰しも一度は使ってみたいと思われる事でしょう。

ですが、これはかなり無責任な広告ではないでしょうか。

何しろLog撮影の短所を何一つ語っていないのですから。

ちなみにネットで調べたLog撮影の長所と短所は、以下になりますでしょうか。

| Log撮影の長所 | Log撮影の短所 |

| 白飛び、黒潰れを防げる | 編集に手間が掛かる |

| カラーグレーディングに最適 | 編集が難しい |

| 自分好みの色味に調整できる | ノイズが乗り易い |

| シネマ風の映像にできる | ISO感度を高くしなければならない |

| プロが使っている | |

| 編集の幅が広い |

ところがここに、一番大きな短所が抜け落ちているのです。

それは画像の諧調性が大幅に失われる事です。

というのを、これから分かり易くご説明してみたいと思います。

Log撮影とは

それでは最初に、そもそもLog撮影とは何かです。

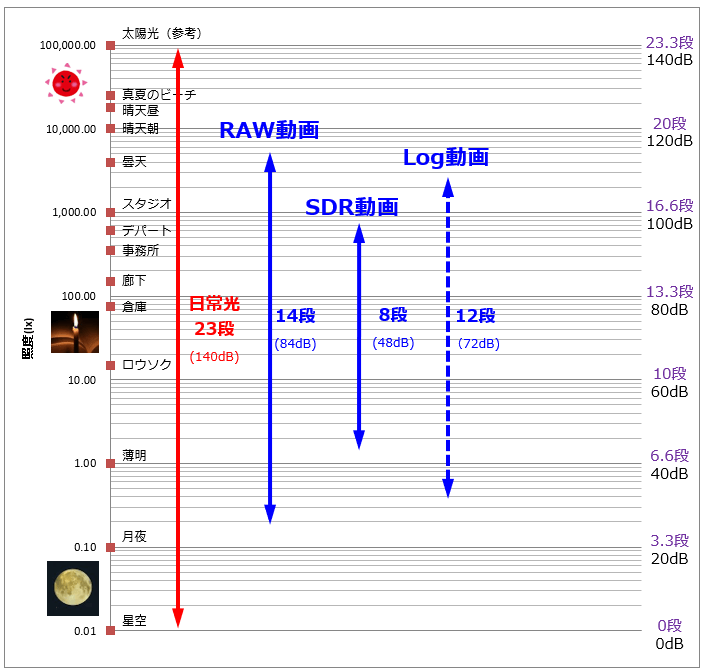

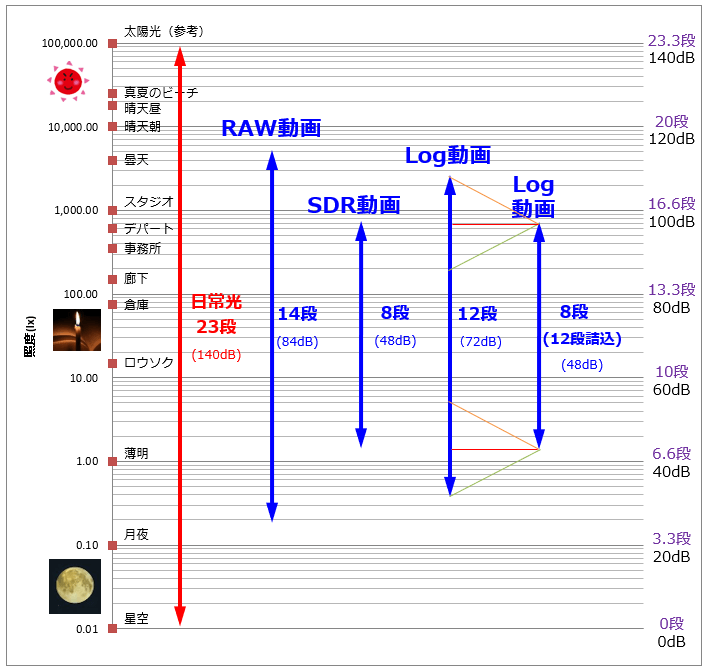

下はLog撮影で撮った動画(以降Log動画と呼ぶ)とダイナミックレンジの関係について、無理やり作成したイメージ図です。

これを見て何となく言いたい事を分かって頂けますでしょうか。

簡単にご説明しますと、日常光のダイナミックレンジ(明るさの範囲)が23段程度だとして、カメラ(すなわちRAWファイル)のダイナミックレンジは14段程度あります。

そして普通の動画ファイル(SDR動画)のダイナミックレンジは、一般的なモニターのダイナミックレンジに合わせて8段程度です。

それに対してLog動画のダイナミックレンジは12段程度あり、一般的なSDR動画より非常に広いダイナミックレンジを有しています。

すなわち、本来8段分のダイナミックレンジしか入らないSDR動画に、12段分もの広いダイナミックレンジを無理やり詰め込んだのがLog動画になるのです。

このため、普通のSDR動画と比べると中身はスカスカなので、上の図においては破線で描いているという訳です。

また、これを一般的なモニターで見れば、恐ろしく眠たい軟調の画像になってしまいます。

どうやって詰め込むのか

ではどうやってこの広いダイナミックレンジを、一般的な動画ファイルに詰め込むのでしょうか。

そこで登場するのが、対数(Log)変換という訳です。

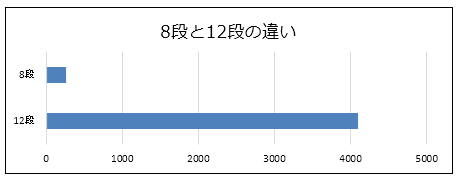

これまたあくまでもイメージですが、このダイナミックレンジの8段(256)と12段(4096)では、2の4乗で16倍の明るさの範囲に違いがありますので、これを一般的な線形グラフで表すと以下の様になります。

こんなに違うものを、8段の動画ファイルに詰め込むのですから、かなり無理があるのは分かって頂ける事でしょう。

数値で言うと、0~4096の明るさの範囲を、0~255の中に入れる事になるですから。

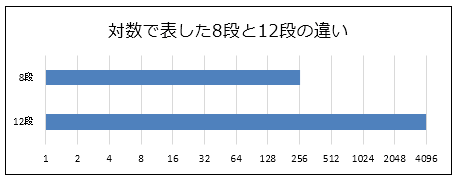

一方これを対数で表すと、以下の様になります。

これでしたら、何とか12段を8段に詰め込める様な気もしないではありません。

ただし無理して詰め込んでいるのは同じ事で、暗部は多少データがあるものの、明部のデータはスカスカと言えます。

Log動画のグレーディングとは

そして次に、これを普通のSDR動画として見れる様に、グレーディングと呼ばれる(名ばかりの)アカデミックな手法で8段のダイナミックレンジに戻すのです。

すなわちLog動画に詰め込んだ12段分の広いダイナミックレンジの画像から、好みの8段部分を抜き出して、再度8段のSDR動画に変換しているのです。

これによって通常でしたら潰れてしまった暗部、もしくは白飛びした明部を、後処理で再現する事ができます。

ところがこれによって大幅に快調性が失われ、場合によってはグラデーション部に醜いバンディングが発生したりします。

スカスカの12段から8段を抜き出したのですから当然の事でしょう。

これじゃイカンという訳で、Log動画を8bitから12bitに増やしたりもしますが、スカスカがスカになった程度の話です。

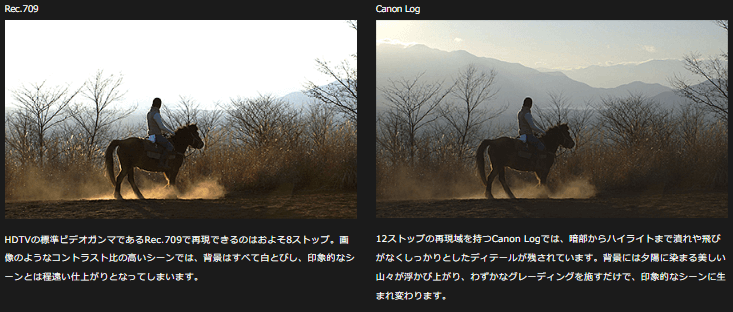

滅多な事で絶対という単語を使わないのですが、Log動画をどんなにいじった所で、下の様に純粋なSDR動画の色味と諧調を出す事は絶対にできないのです。

まとめ

という事でまとめとしましては、

Log撮影は後で編集できる糊代は普通のSDR動画よりあるものの、それをグレーディングした画質(諧調性)は間違いなく普通のSDR動画より劣る

と言う事です。

もっと言わせて頂けるのならば、

Log 動画のグレーディングとは、画質を劣化させているのと同意語だ

という事です。

なおもしどうしても画質の劣化なく暗部や明部を再現したいのなら、RAW動画で撮る事です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。