目次

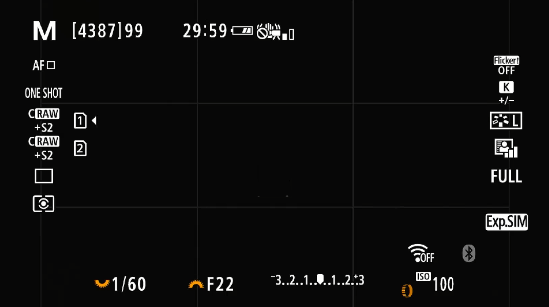

はじめに

ついにNikon Z 50を入手しました。

Nikon Z 9登場後、ニコン機に興味津々なのですが、いきなり買い換えたら期待外れだったというのも困ります。

そんな訳で手始めにAPS-Cサイズ機のZ 50を手に入れて、どんな使い勝手か調べてみる事にしました。

で、いきなり戸惑ったのが、ご存知の通りレンズの着脱方向とズームの回転方向が異なる事ですが、これは大した問題ではないでしょう。

何しろその昔、Canon F-1の前は、Nikon F2を使っていたのですから。

そんな事より、やはり電源スイッチが右側にあるのと、背面モニターがチルト式だというのは、本当に便利です。

これだけで買い替えるは価値はあると確信した次第です。

これでZ 9に採用された縦横可変チルトが搭載されたら、もう決まりでしょう。

と言いながらも、Z 50を使っていくつか気になった事がありますので、忘れない内にメモしておきます。

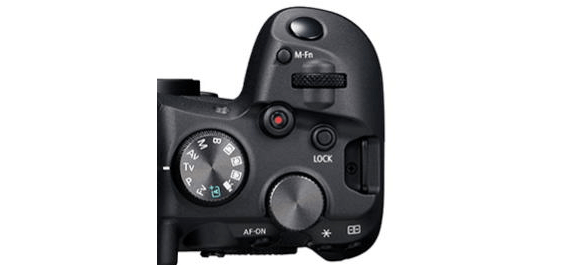

①シャターボタンの下にある前ダイヤルが非常に回し難い。

キヤノン機の場合、前面ダイヤルはシャッターボタンの後ろ上部にあり、こちらの方が格段に回し易いのは間違いありません。

またダイヤルの突出量も小さく、回転トルクも重い様に思います。

また手探りで前ダイヤルを探していて、うっかり電源スイッチを切ってしまた事もあります。

この前ダイヤルの操作性は、かなり気になります。

②ISO感度や露出補正を変更するのに、一度ISO感度ボタンや露出補正ボタンを押さねばならずかなり面倒

キヤノン機の場合、背面ダイヤルを含めて4つのダイヤルがあるので、絞り、シャッタースピード、ISO感度、露出補正を一対一で対応できるのはかなりのアドバンテージです。

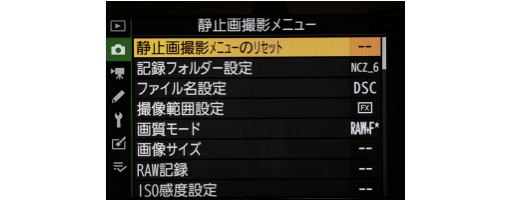

③メニューの構成がキヤノン機と大きく異なる

特にペンマークのカスタムメニューが他社機にない項目なのですが、どうやら静止画メニューと動画メニューの詳細設定メニューと思えば良さそうです。

また全てが縦方向にスクロールするので、慣れたら使い易いかもしれません。

④AF補助光が緑色

一般的なAF補助光は赤なのに、緑色とはめずらしい。

ただしベイヤー配列では緑の画素が1番多い事を考えれば、確かに緑色の方が理に適っている様な気もします。

⑤FHD120Pで音声が記録できる

ただし4倍スローで録画する場合は、連続録画時間は3分になります。

またFHD120P及び4倍速では被写体検知は機能しないので、これはマズイと思ったのですが、追尾AFは働くのでこれで何とかしのげそうです。

⑥静止画撮影時に録画ボタンを押しても録画はしない

ただし録画中にシャッターボタンを押すと、(使う事はないでしょうが)静止画が撮れます。

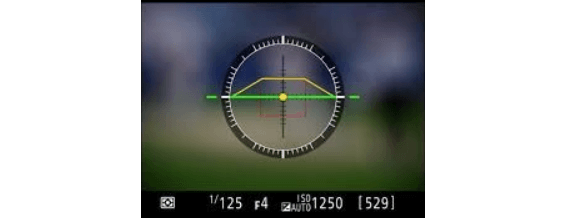

⑦水準器が目立ち過ぎる

キヤノン機と違って動画撮影中も水準器が表示されるのは良いのですが、水平線と黄色の枠はともかく、周りの羅針盤はどう見ても不要でしょう。

⑧AFエリアの切り替えも、ボタンとダイヤルの複数操作が必要で面倒

キヤノン機の様に、ボタンを押すごとに切り替わっていく様にしてほしいものです。

⑨キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRが非常にコンパクト

このため、普段携帯している小さなカメラバックには従来EOS R6+RF24-105mmF4Lと小型ストロボしか入らなかったのに、EOS R6+RF35mm F1.8と本機の2台が収まるのはうれしい誤算です。

おまけに、本機にはストロボも内蔵されているので、小型ストロボの携帯も不要となりました。

⑩ネックストラップ無しで使うと、ストラップを付ける三角環が邪魔

ただし傷を付けずにこの三角環を取り外すのは、かなり難しそうな感じです。

⑪モニターの明るさをボタン一つで最大輝度にする機能がない

このため輝度調整メニューを呼び出す必要があります。

⑫ISO AUTOが、ISO値の選択の中に入っていない

キヤノン機の場合、ISO値の中にISO AUTOも入っているのですが、本機のISO感度をいくら変えてもISO AUTOは出てきません。

このため異なるダイヤルでの切り替えが必要になります。

具体的にはISO感度ボタンを押して、後ダイヤルを1クリック分回さなければいけないため、非常に面倒です。

⑬Wireless Transmitter Utilityのアクセスポイントモードがまともに機能しない

このため、止む無くインフラストラクチャーモードで使用。

⑭格子表示が4×4しかない

見慣れた3×3がないのは困りました。

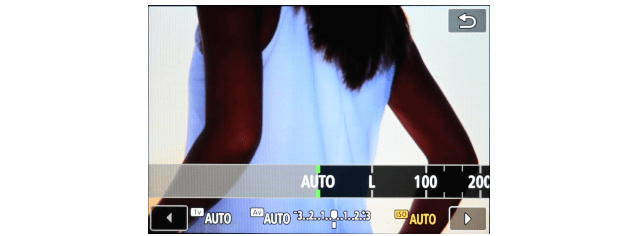

⑮背面モニターの情報表示(文字やマーク)を全て消せない

これが本機最大の問題かもしれません。

背面モニターに撮影対象となる画像だけを表示させる事ができないのです。

これだと画面の端に余計な物が写り込んでも、気が付かない可能性があります。

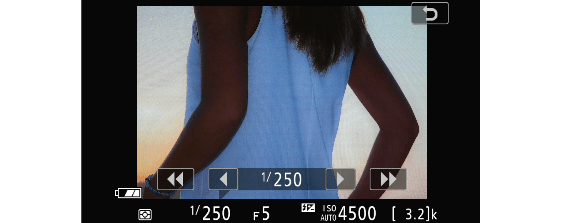

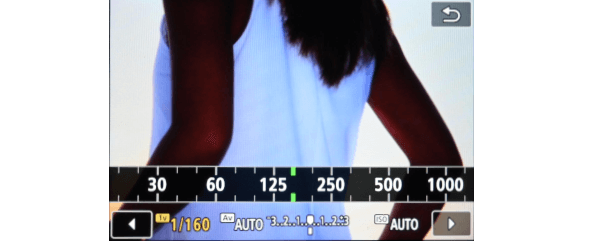

⑯絞りやシャッタースピードをスライダーで調整できない

本機の場合、タッチパネルを使って絞り値等を変えるには、下にあります様に◀▶(もしくは◀◀ ▶▶)ボタンを何度も押さなければなりません。

ところがキヤノン機でしたら、下の様にスライダーを左右にずらすだけで素早く調整できます。

おまけにスライダーでの調整の方が、変化量が感覚的に分かり易いというメリットもあります。

⑰背面モニターと外部モニターが同時に使える

キヤノン機の場合、(外部録画の設定にしない限り)カメラにHDMIケーブルを差し込んだ瞬間に背面モニターは消えてしまいます。

ところが本機は、背面モニターと外部モニターが同時に使えるのです。

これはかなり便利です。

⑱ハイスピードの動画撮影では外部モニターは使えない

先ほど背面モニターと外部モニターが同時に使えるとお伝えしたのですが、大きな落し穴がありました。

何とハイスピード動画(FHDの4倍スローと120Pの動画)撮影では、外部モニターは使えなくなる(表示されない)のです。

マニュアルには書いてあるものの、この様な事はやはり使ってみないと気付かないものです。

⑲スピーカー部に風防スポンジが貼れない

風切り音防止のために、スピーカー部に風防用のスポンジを貼りたいのですが、平面部が少ないので貼れそうもありません。

小さなスポンジでも十分効果があるので、何とか標準で付けてくれないものでしょうか。

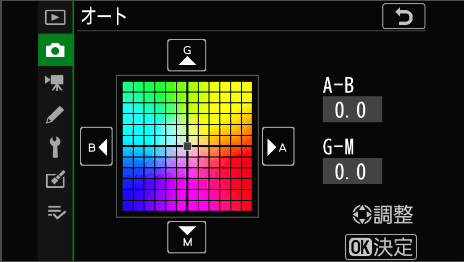

⑳現像ソフト(NX Studio)にWB微調整用のマトリックスが無い

まだ実際に使った訳ではありませんが、ニコンの提供する現像ソフトであるNX Studioをインストールして画面を見た限りでは特に気になる所はなさそうです。

と思ったのですが、Z 50本体にはホワイトバランスを微調整するにはB(ブルー)A(アンバー)G(グリーン)M(マゼンタ)のマトリックスチャートを使います。

ところがNX Studioにおいては、この調整は色温度(BとA)のスライダーと色味(GとM)のスライダーで別々に行なう様になっており、カメラ側と異なる仕様になっているのです。

このためNX Studioで丁度良いホワイトバランスの微調整を、カメラ本体に設定できないのです。

一方キヤノンの場合は、カメラ本体もキヤノンが提供する現像ソフトDigital Photo Professionalも同じBAGMのマトリックで調整する様になっています。

本件については、後ほど色味に関してまた触れたいと思います。

21. AFの問題

AFの制御に関していくつか問題を発見したので、一括して記載しておきます。

露出アンダー、オーバーでも露出シミュレーションをOFFして測距しない

キヤノン機の場合、露出シミュレーションをONにしていても、露出アンダーになって画面が暗くなった場合、或いは露出オーバーになって画面が白く飛び気味になった場合、シャッターボタンを押すと一旦露出シミュレーションをOFFして適正露出の画面にした上で測距動作を行ないます。

ところが本機の場合、画面が暗いと暗いまま、画面が明るいと明るいまま測距を行なうので、測距精度が大幅に低下するのです。

更に画面が真っ暗だと、AF動作を全くしないのです。

これはかなり問題だと思うのですが、他のニコン機もそうなのでしょうか?

暗闇でもAFが発光しない

気になる事象が見つかりました。

暗闇でMモードにして露出シミュレーションをONにしていると、シャッタースピード1/80秒、絞りF3.5、ISO100でシャッターボタンを半押ししても、AF補助光が発光しないのです。

ちなみにキヤノンのEOS R6ですと同じ設定でAF補助光は光ります。

試しに、シャッタースピードを1/25秒まで遅くしたらようやくAF補助光が発光しAFが動き出しまた。

どうやら露出設定を明る目の設定にしていると、無駄だと思って、AF補助光は発光しない設計にしている様です。

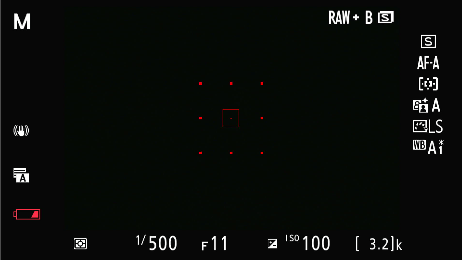

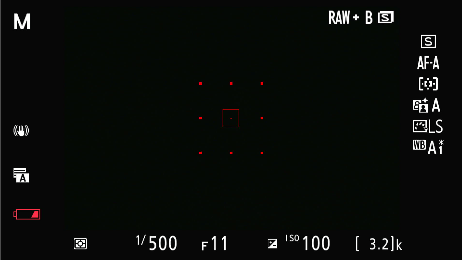

ダイナミックAFが動かない

これも慌てました。

フォーカスモードをAF-A(AFモード自動切換え)にして、AFエリアモードを中央+8点のダイナミックAFにすると、シャッターボタンを半押してもAF動作を全くしてくれないのです。

それでいて、シャッターボタンを深く押すとシャッターは切れるのです。

これはバグかなと思っていたら、ようやく分かりました。

フォーカスモードをAF-Aにすると、被写体が止まっていたらAF-S(シングルAF)、動いていたらAF-C(コンティニュアスAF)とカメラが自動で切り替えてくれます。

そしてこの状態でダイナミックAFを選択すると、カメラは被写体が停止していてもAF-Cとして動き、シャッターボタンを半押しすると、こちらが気が付かないながらもしっかりAF動作をしていたのです。

そしてピントが合っていれば、シャッターボタンを深く押せばシャッターが切れていたのです。

知ってしまえば大した事ではないのですが、知らないと焦ります。

AF-Cでピントが合っても赤い枠のまま

上の現象にも関係するのですが、キヤノン機の場合サーボAF(ニコン機のAF-C)にしていても、ピントが合えばAFの枠が赤から青に変わります。

ところが本機の場合、AF-Cでピントが合っても赤い枠の表示のままなのです。

これはいくら何でもオカシイでしょう。

22. チルト式モニターの開閉が重い

毎度褒めちぎっているチルト式モニターですが、不満が無い訳ではありません。

それは、開閉が重い事です。

それが故の事もあるのですが、開けるときの指の掛かりが悪いのも気になります。

タッチ操作をするので余り緩くてはいけないでしょうが、どうみても重すぎます。

このため、試しにヒンジ部に注油してみたのですが、開閉力は全く変わりませんでした。

どういう構成と材質なのかは分かりませんが、ヒンジ部はかなりしっかりした造りの様です。

それは良いのですが、できれば開閉力を今より半分程度に落としてほしいものです。

そうなると更に使い易くなるのは、間違いありません。

23. PCに自動転送したファイルの階層が深い

Wi-Fi経由でPCに転送した画像ファイルが、Z 50\Z 50 2015958\DCIM\100NZ_50と指定したフォルダーの更に3段も深い階層に保存されてしまいます。

一方キヤノン機の場合でしたら、EOS R6\2022_01_21と指定したフォルダーの直下に撮影日毎のフォルダーが作られて入るので非常に便利です。

24.拡大率がJPEGファイルの大きさに依存する

Nikon Z 50で撮影した画像を拡大すると、RAWファイルも一緒に撮っていながら、拡大率はJPEGファイルのサイズに依存します。

具体的には、JPEGファイルのLサイズなら21倍、Mサイズで16倍、Sサイズで10倍になり、RAWファイルだけで撮れば21倍に拡大できます。

ところが、RAW+JPEGで撮ると、JPEGファイルがSサイズならば10倍までしか拡大できないのです。

当初これは短所だと思ったのですが、キヤノン機と比べると、そうでもありませんでした。

キヤノン機の場合、どんな設定で撮ろうが、全て画像が粗くならい程度の同じ大きさ(10倍)にしか拡大されないのです。

理想を言えば、両機共RAWファイルで撮っていれば、それを元に目一杯拡大してほしいものです。

25. モニターの明るさがカスタムモードに登録されない

風景撮影用、或いは夜間撮影用として自分用の設定をモードダイヤルのU1或いはU2に設定でいるのは良いのですが、その中にモニターの明るさが登録できないのです。

このため折角夜間撮影用の設定をU1に登録して選択しても、モニターが最大輝度で光る可能性があるのです。

これは早い内に修正してほしいものです。

26. モニターの明るさをボタン一つで最大輝度にできない

次は同じくモニターの明るさの設定に関してです。

EOSの場合、アサインしたボタンを1回を押すと、モニターの輝度一気に最大にする事ができます。

ところがNikon Z 50の場合それができないのです。

前出のカスタムモードに設定できないのと含めて、屋内から屋外に移動する度に、モニターの明るさを調整するのは本当に面倒です。

それとついでなのでもう一つ付け加えると、モニターの明るさ調整画面において、明るさを表す画像は左右に方向に配列されていながら、ボタンは上下に配列されているのです。

このため何度背面にある左右ボタンを、誤って押したか分かりません。

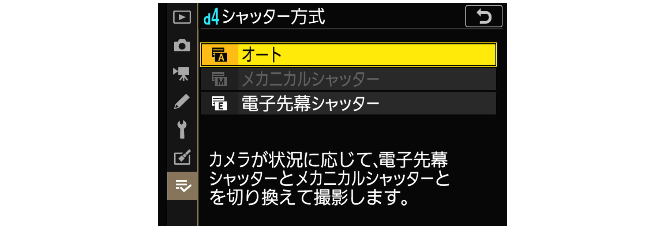

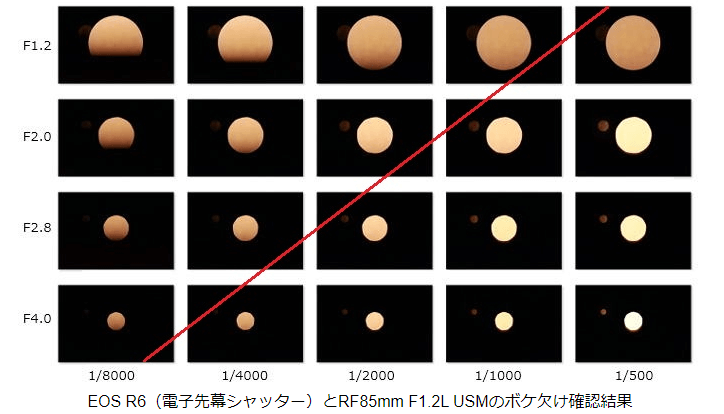

27. メカニカルシャッターが使えない

本機には両幕のメカニカルシャッターが搭載されているのですが、どうやってもこの設定にする事ができません。

不思議に思っていたのですが、どうやらこの理由は暗いキットズームレンズを使っている場合、電子先幕シャッターを強制的に使用する様にしている様です。(詳細はこちら)

メカニカルシャッターを選択できないのは、ネガティブな印象ですが、暗いレンズであればボケ欠け等の弊害は出ないので、シャッターブレの発生しにくい電子先幕シャッターにする事はむしろ好ましいと言えます。

生憎確認はできていませんが、恐らく明るいレンズを装着すれば、メカニカルシャッターが選択できる様になり、シャッター方式をAUTOにすれば、通常は電子先幕シャッターでボケ欠けの発生する高速域になれば、自動でメカニカルシャッターに切り替わってくれるのでしょう。

もしそうならば、明るいレンズを装着した場合でも、ボケ欠けを気にする事無く、電子先幕シャッターを使う事ができます。

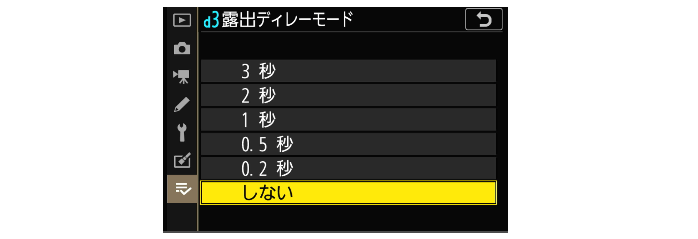

28. 露出ディレーモードが合理的

Nikon Z 50には他社機には見られない、露出ディレーモードなる機能があります。

これはシャッタボタンを押してから0.2~3秒後に露光を開始する機能で、他社機の2秒セルフタイマーの様なものです。

ところが、この機能を使うとシャッターボタンを押した瞬間、クシュとメカ音がするのです。

そして、露光が終わってシャッターが閉じるまで、その後何の音もしません。

不思議に思っていたのですが、電子先幕シャッターを使っている場合、シャッターボタンを押した直後に絞りを動かしている様です。

他社のセルフタイマーでしたら、露光開始直前に絞りを動かしており、もしその微振動を避けるのならば、本機の様にシャッターボタンを押した直後に絞りを動かす方が合理的です。

いやはや、良く考えられています。

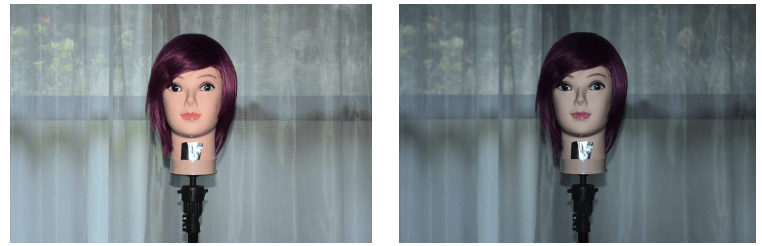

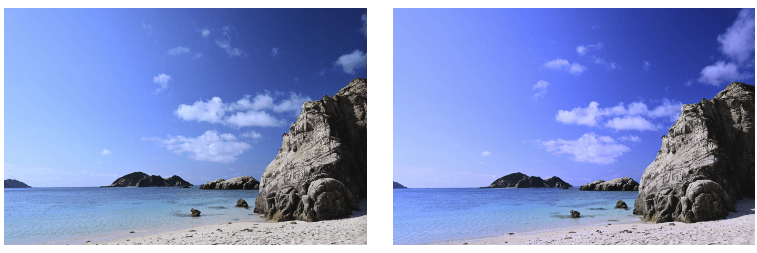

29. フラッシュ使用時の感度自動制御

Nikon Z 50には、他社機には見られないフラッシュ使用時の感度自動制御なるメニューが設けられています。

マニュアルを見ると、以下の様に書かれているのですが、ではどちらに設定すれば良いのでしょうか。

| 設定 | 内容 |

| 被写体と背景 | 主な被写体以外の背景も適切な露出になるように、感度自動制御を行ないます。 |

| 被写体のみ | 主な被写体が適切な露出になるように、感度自動制御を行ないます。 |

この説明だけではどうしても分からないので、実際に室内で撮影してみると以下の様になります。

上の写真は、いずれも絞り優先の自動調光ONで撮った写真なのですが、ご覧の様に被写体と背景を選択すると、被写体のみより大幅にISO感度が上がっているのが分かります。

一般的な自動調光ですと、ストロボ撮影時に背景を明るくするのは、シャッタースピードを遅くするのに対して、このフラッシュ使用時の感度自動制御においては、シャッタースピードを遅くする代わりにISO感度を上げて(更にストロボの光量を落として)撮る様です。

このため、右の写真はマネキンの光がストロボ光だけでなく、部屋の照明も合わさって血色の悪い色になっているという訳です。

他社機では被写体のみの設定しかできませんので、これはニコン機の優れている所と言えます。

30. 絞りやシャッタースピードを変えるのに、どのダイヤルを触れば良いか分からない

キヤノン機の場合、モニター内の絞り値やシャッタースピードの表示の横に、その数値をどのダイヤルで変更可能かを示すアイコンが付いています。

ところが、ニコン機にはそれが無いので、恐る恐るダイヤルを回す必要があります。

31. ダイヤルのカスタマイズができない

キヤノンのEOSならどのダイヤルにどんな機能を持たせるか、ユーザーが決める事ができます。

ところがNikon Z 50の場合、それができません。

またレンズに付いているコントロールリングだけにはそれが可能なのですが、メニューのどこを見渡してもその項目が見当たりません。

説明書を見てようやく分かったのは、ボタンのカスタマイズの中にこのコントロールリングの設定が入っていました。

止むを得ないと言えない事もないのですが、ボタンとリングはどう見ても違います。

32. 背面ダイヤルが無い

EOS Rシリーズの場合、入門機より上位機種には背面にコントロールダイヤルが搭載されています。

ところがNikon Z 50にはこれがないのです。

この背面のコントロールダイヤルが一番操作し易いので、これが無いとうのは結構辛い事になります。

33. ホワイトバランスにオートと自然光オートがある

最近ようやく気が付いたのですが、ニコン機のホワイトバランスには単なるオートと自然光オートの2種類があります。

撮り比べてみると、屋外では確かに自然光オートの方が好みの色になります。

一方キヤノン機を始めとする他社機には、ホワイトバランスのオートは一つしかありません。

ニコン機の方がより正確にホワイトバランスを自動調整してくれると言えない事もないのですが、撮影場所によってこの切り替えを行わなければいけないのは、かなり面倒です。

それ以前に切り替えを忘れてしまうのは、間違いありません。

34. 色見が違う

これはどうしようもない事でしょうが、キヤノン機とニコン機では色味が異なります。

ようやくキヤノン機で好みの色味がを出せる様になったのですが、これをまたニコン機でやるとなるとかなり憂鬱です。

35. 動画の低速シャッタースピードが劣る

キヤノン機の場合、120fps以外の動画では1/8秒の低速シャッタースピードが使えます。

ところがニコン機の場合、フレームレートの逆数のシャッタスピードまでしか使えないのです。

具体的には30fpsの動画の場合、1/30秒より遅いシャッタスピードは使えないのです。

一般的に動画のシャッタスピードはフレームレートの2倍の逆数辺りが良いとされていますが、暗いシーンでしたら遅いシャッタスピードが使えるのに越した事はありません。

なおNikon Z 9においては、最新バージョンで1/4秒まで使える様になったとの事ですので、今後の製品は1/4秒に対応するかもしれません。

TBC

ISO AUTO

ISOボタンを押しながら前ダイヤルを回すと切り替えができます

後ろダイヤルは手動によるISO感度の変更なので操作系が分けられていますね

Z7以来のユーザー(現在Z7II)です。参考までにコメントさせていただきます。

水準器はZ7準拠のやつです。もっというとD850あたりの一眼レフの背面モニター用のやつまんまです。一眼レフのファインダー側の水準器表示は邪魔にならない表示なので、ライブビュー側は静止画での風景撮影時用に厳密に角度まで調整できるようにしたんだろうと勝手に推測します(これが必要になる場面が自分には思いつきませんが)。ミラーレス機ではファインダーでもこれを使わされるので大変不評だったらしく(当たり前)Z7II以降はすっきりした表示に変わりました(羅針盤部分から邪魔くさい目盛が消え細い半透明の目立たない円だけになった)。Z9だとさらにシンプルな表示に改善されている(もはや意味がなくなった円が無くなった)うえ、一眼レフのファインダー内と同じ表示方式(typeB)を選択できるようになっているようです。これはファームでできるなら全機種に欲しいです。

格子線はZfc以降(Z9も)3×3と4×4が選択できるようになりました。これもファームでできるなら全機種欲しいです(というか何でZ7IIにファームで当てないか不明レベル。AF向上とかを優先的に改善したいのは分かるんですが)。

あと、画面の情報表示の全部消し(「ライブビュー情報表示の消灯」機能)もZ7II以降は使用できるようになっているので、自分は静止画撮影時は録画ボタンに割り当ててます。

貴重な情報ありがとうございます。

大変参考になりました。

電子水準器やモニター表示全消しはZマウント第2世代機(z6ii、z7ii、Zfc)は地味に改善されてますね。

第3世代機(Z9)ではメニューに大幅な変更がなされていて、オン・オフとか2択のメニューではメニュー一覧からオンオフ出来るなどかなり使いやすくなってます。

確か格子表示も3×3と4×4が選べるようになってたんじゃないかな。